箱根旧街道(箱根八里)の「西坂」を歩く

東海道の一部であり、小田原~三島宿を結んだ箱根旧街道。「箱根八里」とも呼び、東海道第一の難所といわれた箱根峠越えの道です。

今回編集部が歩いたのは箱根八里の一部、箱根宿~三島宿までの四里「西坂」と呼ばれる街道です。

前半はこちら↓

後半は「山中城跡」からゴールの三島宿までご紹介します。

東海道五十三次の魅力を学ぶこの一冊!

山中城址を散策

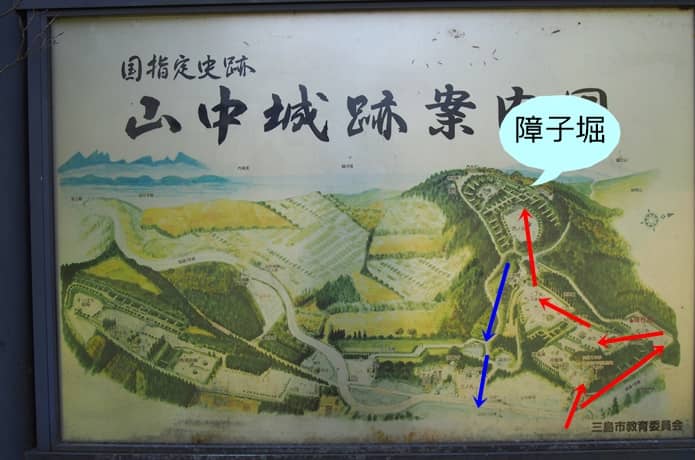

今回は箱根旧街道がメインなので、山中城跡の名物「障子堀」をみるだけにしました。

赤矢印が進行ルート、青矢印は戻りルートです。

鳥居をくぐり、山中城址へ。 そのまま進むと二手に分かれる分岐があります。

諏訪・駒形神社

分岐点を真っ直ぐ進み階段を上ると、山中城址の本丸に鎮座する「諏訪・駒形神社(すわ・こまがた)」があります。

御祭神は、建御名方命(たけみなかたのみこと)と、日本武命(やまとたけるのみこと)。城の守護神として祀られました。

分岐点に戻り、遊歩道を歩いて山中城跡の本丸へ向かいます。

山中城は戦国時代末期、関東一帯に勢力を張った後北条氏が築城しました。

しかし1590年の豊臣軍による小田原征伐により、増築が間に合わなかったことや、敵との圧倒的な戦力差もあり、わずか半日で落城したのです。

山中城跡は国の史跡に指定されており、一面が芝生に覆われています。木陰がほとんどなく日差しが直撃するので、夏は対策が必要そうです。

本丸跡から、山中城址の名物「障子堀」がみれる西の丸へ向かいます。

かわいい見た目に騙されるな「障子堀」

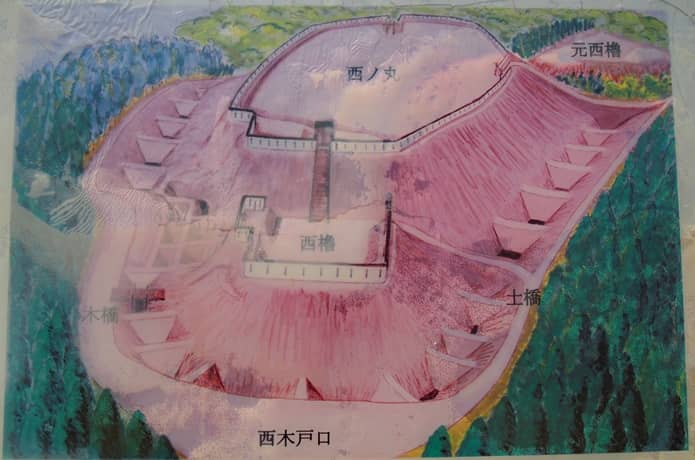

写真は、西の丸を中心とする案内図。

山中城址名物、障子堀。ワッフルみたいな見た目で、一見可愛らしいですが……

しかし戦国時代は、侵入した敵がこの穴に落ちると、なかなか這い上がれず上から矢が飛んでくるという、蟻地獄のような堀でした。

現在は保存のため芝生で覆われていますが、当時は滑りやすい関東ローム層がむき出しで、堀も一段と深かったようです。

箱根旧街道に戻るため、山中城址の駐車場を目指します。

山中城跡案内所・売店

こちらで休憩。売店とトイレがあるので、寄っておきましょう。この先トイレはほぼありません……。

売店では、うどんや蕎麦などの食事もあります。

今回は名物「寒ざらしだんご」をいただきました。

冬の厳寒期に干した上新粉(うるち米を加工した粉)でつくったお団子で、外は揚げたてのカリっと、中はモッチリとした食感。

きな粉と甘味噌だれが絶妙にからみ合い、大満足の一品でした。

こちらは先ほど紹介した障子堀にあやかった、障子堀ワッフル。先に購入しとくべきでした……。

「御城印」もこちらの売店で販売しています。

営業時間:

10:00~16:00

1、2月は10:30~15:30

定休日:

月曜日、年末年始

山中城跡~三島スカイウォーク

後半は青線で囲んだ部分を歩きます。

山中城跡観光案内所・売店のすぐ裏手に、箱根旧街道の「腰巻(こしまき)地区の石畳」が続いています。

およそ350m続く石畳。可能な限り江戸時代の景観を保ちつつ、復元・整備された道です。

比較的平らで、下り坂もなだらか。いままでの道で、一番歩きやすかったです。

浅間平地区の石畳

石畳が終わると、国道1号線の交差点に出ます。横断歩道を渡り、赤矢印の方へ。

入口の近くに標識があります。

箱根旧街道の「浅間平(せんげんだいら)地区の石畳」です。

こちらも近年に整備・復元されたもので、330mほど続きます。

1本道です。終盤の石畳はきれいに整えられていました。

浅間平地区の石畳の終点には、松尾芭蕉の句碑が建っています。

「霧しぐれ 富士を見ぬ日ぞ 面白き」

この句は、芭蕉1作目の紀行文『野ざらし紀行(のざらしきこう)』の箱根越えで詠まれたもの。

霧で富士山はみえないけれど、心の中で想像しながら旅をするのも面白い、という。

芭蕉さん、ものすごいポジティブシンキング。

上長坂地区の石畳

句碑の真向かいに、箱根旧街道石畳(上長坂地区)の入口があります。

しかし目の前は、車がビュンビュン走る笠原山中バイパス。

句碑を背に左へ行くと横断歩道があるので、迂回しましょう!

箱根旧街道の「上長坂(かみながさか)地区の石畳」。入口付近に案内標識が見当たらず、道もアスファルトでした。

アスファルトの道から、分岐点を境に石畳になりました。

箱根旧街道ぽい道になってきました!

上長坂地区の石畳の終わりがみえてきました!

三島スカイウォーク

終点付近に案内標識を発見。「笠原一里塚」方面へ進みます。

三島市の名所「三島スカイウォーク」!

橋の上からみる富士山は、間違いなく絶景でしょう。

今回は箱根旧街道が目的なので、三島スカイウォーク横目に国道1号線沿いを進みます。

三島スカイウォーク~松雲寺

三島スカイウォークに見とれていると、箱根旧街道の標識を発見。

すぐ先に旧街道の入口があります(赤矢印のところ)。

この辺りは、笠原新田(かさはらしんでん)という地名みたいです。

箱根旧街道「笠原地区の石畳」に入りました。

こちらの石畳も整備されており、歩きやすいです。

あっという間に終点。この付近に「笠原一里塚」があるので、立ち寄ってみましょう。

うっかり見落としてしまいそうですが、「笠原一里塚」の標識が立っています。

歩いてきた石畳のすぐ隣に、笠原一里塚への一本道がありました。

こちらが笠原一里塚です。

※一里塚…江戸幕府、徳川家康の命により設置された、街道の目印。

一里(約4km)ごとに直径約10mの塚(土盛り)を築き、その上に榎(えのき)や松の木を植えたそうです。

こわめし坂

横断歩道を渡り、箱根旧街道「下長坂(こわめし坂)」へ。ここまでくると、箱根旧街道「西坂」も終盤です。

しかし、ここからが長い!

入口に標識があります。

こわめし坂は石畳ではなく、住宅街を通る一般道です。

箱根旧街道西坂でもっとも険しい急坂で、昔の人々は※強飯(こわめし)を食べ、精力をつけて挑んだことから「こわめし坂」と呼ばれるようになったとか。

※強飯…江戸時代まで、米を蒸して飯にしたものを強飯と呼んだ。

箱根峠→三島宿だと下り坂なので、大したことはありません。しかしその逆だと上り坂になるわけで、名称にも納得がいきます。

自転車だと、口をあけながら立ち漕ぎするレベル……。

この辺りは三ツ谷新田地区(みつやしんでん)と呼ばれる場所みたいです。

こわめし坂が終わりました。ここからしばらく、一般道道路の歩道を歩きます。

松雲寺~六地蔵

道なりに進むと、途中に写真上の分岐点に出くわします。赤矢印の通り、まっすぐ進みましょう。

道路を渡った先に、手作りの標識を発見!

余力があれば「三ツ谷の夢小路」という遊歩道へ足をのばしてみるのも、いいかもしれません。

すでに体力がピンチだったため、涙ながら今回は見送りました。

松雲寺

東海バスの停留所「松雲寺前」から数分歩き、「松雲寺(しょううんじ)」に到着!

江戸時代前期の正保元年(1644)に松雲院日明が構えた庵を前身とし、明暦2年(1656)に創建された日蓮宗の寺院です。

東海道を通行する尾張・紀伊の大名が、参勤交代の際に休息所として利用したこと、寺本陣(てらほんじん)とも呼ばれていました。

また明治天皇が一府十二県を巡る北陸・東海両道の行幸の際に、小休憩所として利用されたとか。

こちらは、境内にある浄行菩薩(じょうぎょうぼさつ)。

水を注ぎ、一心にお題目をとなえながら各自の病気のところをこすれば、苦しみが清められるそうです。

再び一般道を歩きます。

東海バスの停留所をいくつか通り過ぎると……

写真上の分かれ道があるので、赤矢印の方へ。

するとまた分岐点に。標識が立っています。三島市眺望点はすぐ近くなので、立ち寄ってみました。

題目坂

もと来た道に戻り、ゴールの三島宿へ向かいます。隣は三島市立坂小学校。子供たちの元気な声が聞こえてきます。

箱根旧街道の「題目坂(だいもくざか)」です。

玉沢妙法華寺(みょうほっけじ)への距離を示す題目石から名付けられた坂で、その石は現在の「法善寺」に移されたそうです。

題目坂の手前には「法善寺旧址」の石碑がありました。

題目坂はアスファルトの階段になっていました。

階段を降りると題目坂は終わりです。題目坂を背に、左へ進みます。

すると市の山新田の交差点に差し掛かるので、横断歩道を渡り右へ。

横断歩道を渡った先にある、出征馬記念碑。ここを通りすぎた先に、題目碑のある「法善寺(ほうぜんじ)」があります(今回は立ち寄りませんでした)。

また一般道を道なり歩いていきます。

六地蔵

歩道を進むと、道端に建つ地蔵堂の境内に祀られた「六地蔵(ろくじぞう)」に出会います。

毎晩、火事がないように夜回りするという言い伝えがあるそうです。

六地蔵~三嶋大社

臼転坂

六地蔵を通り過ぎると、まもなく分岐点が現れます。箱根旧街道「臼転坂(うすころげざか)」の入口です。

牛が転がったとか、臼を転がしたため臼転坂という名が付いたようです。

森の中を歩くのは、ここでラスト。

途中から、旧街道らしい石畳の道になります。

臼転坂もすぐ終わっちゃいました。

再び一般道の歩道へ。この先は「三島宿」まで、道なりに沿って歩きます。

しばらく箱根旧街道の標識はありません。

いくつものバス停を通り過ぎ……。

ゆるやかな下り坂をおりていくと、分岐点があります。

赤矢印方向へ進むと、道をショートカットできますよ。

再び分岐点があるので、赤矢印方向へ。

萬霊等(ばんれいとう)。

萬霊等のすぐ隣に、箱根旧街道の標識を発見! 一般道すぎて不安になりましたが、ちゃんと旧東海道(箱根旧街道)でした。

道路を向かい側に「伊豆フルーツパーク」があります。

三島塚原I.C交差点の横断歩道を渡り、国道1号線沿いの歩道を進んでいきます。

初音ヶ原の松並木

東海バス富士見ヶ丘の停留所の先に、松並木がみえてきました!

この松並木は、三島市に唯一残っている東海道の松並木(初音ヶ原<はつねがはら>の松並木)。およそ1kmにわたり続いています。

となりを走る国道1号線上り線に、江戸時代の旧東海道が続いていたようです。

錦田一里塚

三島宿までおよそ2.1km。箱根関所跡からも13kmも歩いてきたんですね……。

ベンチでちょっと休憩。

山中城跡からの箱根旧街道はほぼ一般道のため、ここ以外に休憩できる場所は見当たりませんでした(トイレもありません)。

しばらく整備された石畳の道が続きます。

松並木の終点に、箱根旧街道の案内板を発見! 愛宕坂と今井坂へ向かいます。

愛宕坂・今井坂

整備された石畳の道。

愛宕坂(あたごさか)に到着しました!

1769年に修復された記録によると、「愛宕坂は長さ104m、幅3.6mを修理した」と記されており、当時の道幅がわかっています。

案内板によると、現在は石畳風に整備された道と、下の方に当時の石畳が埋まっている箇所があるそうです。

今井坂を下ると、おなじみの標識があります。

三嶋大社

そのまま道なりに進むと、旧東海道路の踏切があるので渡りましょう。

一級河川の大場川(だいばがわ)を越え、県道22号線沿いを歩いていきます。

こちらは道中にある「守綱八幡神社(もりつなはちまんじんじゃ)」。詳しい由緒は不明ですが、※北面武士(ほくめんのぶし)盛綱の霊を祀っていると伝えられています。

※北面武士…上皇に仕え、身辺警護を担当した武士。

三嶋大社へ到着! 箱根旧街道の西坂を制覇しました。

到着時間は15時を少し過ぎたぐらい。箱根関所跡を出発したのが9時なので、およそ5時間ハイキングとなりました。

山中城址後・山中城跡案内所

↓

腰巻地区の石畳

↓

浅間平地区の石畳

↓

上長坂地区の石畳

↓

三島スカイウォーク(施設へ入場しません)

↓

笠原地区の石畳

↓

笠原一里塚

↓

こわめし坂

↓

松雲寺

↓

題目坂

↓

六地蔵

↓

臼転坂

↓

初音ヶ原の松並木

↓

錦田一里塚

↓

愛宕坂・今井坂

↓

三嶋大社

西坂は、所々でみえる富士山に癒される

箱根旧街道(西坂)はいかがでしたか? 箱根側から三島宿を目指すと、9割下り坂なので「上るのはキツイ…」という方にオススメのルートです。

また街道沿いにバス停があるため、いつでもリタイアできます。

また所々で富士山を拝められるのも、西坂を歩く魅力の一つ。

距離は長いですが、初めて箱根旧街道を歩く、という方には挑戦しやすいと思います。

三島駅近隣の宿に泊まって、旅の疲れを癒すのもおススメ。

三島へ着いたら、宿に泊まって名物の鰻や三島コロッケなどの地元グルメで体力をチャージ!

「楽天トラベル」で近隣の宿をさがす「Yahoo!トラベル」で近隣の宿をさがす