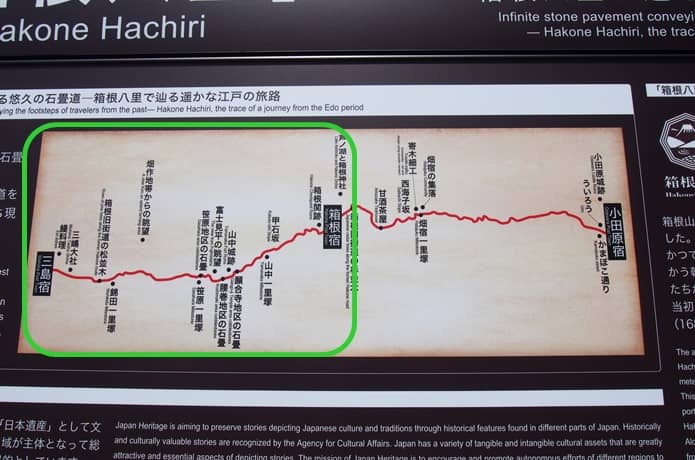

「箱根旧街道(箱根八里)」とは?

「箱根旧街道(箱根八里)」は、徳川家康の命により江戸時代に整備された東海道の一部です。

標高25mの「三島宿」から標高846mの箱根峠を登り、標高10mの小田原まで下る八里(約32km)の坂道。

箱根越えの道、ということから「箱根八里」とも呼ばれています。

江戸幕府を開いた徳川家康は、慶長6年(1601)に伝馬(てんま)制度をつくり、江戸~京都の間に53の宿駅を設けました。

東海道の距離は約500km。江戸時代の人々は、2週間ほどかけて旅をしたといわれてます。

ガイドブックでハイキングコースにある名所をチェック!

箱根八里は、東海道「第一」の難所!

箱根旧街道(箱根八里)は、名称にある通り約32kmあります(1里=4km)。

小田原宿~箱根峠までの四里を「東坂」、箱根峠~三島宿まで四里「西坂」と呼び、あわせて八里の道のりです。

箱根八里は「箱根の山は天下の剣」と歌われるほど、東海道第一の難所とされていました。

標高25m→846m→10mという標高差もさることながら、雨が降ると足の脛(すね)まで泥につかるような悪路だったようです。

江戸時代初期の延宝8年(1680)、幕府はお金をかけて石敷きの道に整備し、現在知られる“箱根の石畳”となりました。

箱根峠~三島(西坂)までを歩きました!

この記事では、箱根旧街道の「西坂」をご紹介。

スタート地点は「箱根関所」、ゴールは三島宿があったとされる「三嶋大社」。

実際に四里(約16km)を歩いてきました!

箱根関所跡~箱根旧街道入口

小田原駅から、箱根関所跡バス停へ

まずは小田原駅まで電車で行き、そこから箱根登山バスに乗車、「箱根関所跡」で下車します。乗車時間およそ51分。

沼津方面へ、国道1号線沿いを歩きます。写真右側は芦ノ湖です。

芦ノ湖

歩道から芦ノ湖の沿岸へ。停泊している遊覧船と富士山のツーショットが撮れました!

湖岸から住宅街に入ると、写真上の標識が立ってるので、「白浜」方面へ進みます。

ほどなく「駒形神社」の案内看板を発見。箱根旧街道入口はこの先です。

箱根駒形神社

写真は駒形神社の境内。箱根宿の鎮守として信仰を集めていました。創立は不明ですが、かなり古いそうです。

駒形神社でお参りした後、その先にある箱根旧街道入口へ向かいます。

箱根旧街道の入口~箱根峠

こちらが入口。箱根峠までおよそ400mの急坂が続きます。箱根峠の手前なので、ここは東坂になります。

入口に立つ仏像は芦川石仏群と呼ばれており、もともと駒形神社の境内にあったもの。地元の方によって移されたそうです。

向坂

東坂の終盤「向坂(むこうさか)」からスタート。ここから峠まで、「赤石坂」「釜石坂」「風越坂」と上り坂が続きます。

江戸時代に敷かれた石畳。当時の面影を今に伝える貴重なもので、昭和35年に国史跡に指定されました。

急坂の両側には杉並木が続いていますが、これも江戸時代の街道整備時に植えられたみたいです。

少し上ると「赤石坂(あかいしさか)」へ。

国道1号線の下を通ります。宙に舞う白い物体は、小さな羽虫です。

木陰のおかげで、夏日(22°近く)でも歩きやすい!

比較的なだらかな赤石坂が終わると、「釜石坂(かまいしさか)」へ入ります。

道幅が細くなり、両脇から笹の葉が押し寄せるように伸びています。

風越坂と挟石坂

釜石坂を過ぎると、次は「風越坂(かざこしさか)」に入ります。

こここからは、やや急登な道に。写真だと分かりづらいですが、ひたすら上り道です。

はじめて階段が現れました。これがかなり急で……

階段を上から見下ろした写真です。ここは「挟石坂(はさみいしさか)」といい、箱根峠にかかる坂です。

案内板によると、当時の浮世絵で描かれた挟石坂は、伊豆の国を分ける標柱とゴロゴロ転がる石、辺り一面のカヤしか描かれておらず、かなり荒涼とした道だったようです。

箱根峠~接待茶屋

挟石坂を上りきると、国道1号線に出ます。

相模の国(神奈川県)と伊豆の国(静岡県)を分ける、箱根峠に到着です!

街道を背に右側(写真上)を進むと、「道の駅 箱根峠」があります。トイレ休憩がてら、ぜひ立ち寄ってみてください。

箱根旧街道は、道の駅と反対方向へ進みます。道路を渡り、沼津・三島方面へ。

国道1号線は車通りも多いため、横断の際はくれぐれもご注意ください!

路側帯を歩いていくと、「箱根くらかけゴルフ場」の看板がみえてくるので、その道を進みます。

しばらく上ると分岐点に出ます。「箱根新道」と書かれた標識があるので、赤い矢印通りに右折します。

道を下ると、国道1号線の交差点に出ます。2つある横断歩道を渡りましょう。

1つ目の横断歩道を渡ったところに、伊豆半島を示す看板があります。箱根町、三島市、函南町の境目のようです。

箱根八里「西坂」入口

関所風の門が現れました!

この箱根峠を境に、三島側四里が「西坂」、小田原川四里が「東坂」となります。

西坂のスタートはここからです。

三島駅より東海バス「元箱根港行」に乗車し(約37分)、「芦ノ湖カントリー入口」で下車するのも手。

舗装された道を進んでいくと…

比較的新しい石塔群がありました。

「箱根八里記念碑(峠の地蔵)」と呼ばれ、江戸時代に東海道を旅する人の目安となった「※一里塚」を模したものです。

箱根八里から合計8つあり、著名な女性8人の名前と言葉が刻まれています。

※一里塚……江戸幕府、徳川家康の命により設置された、街道の目印。

一里(約4km)ごとに直径約10mの塚(土盛り)を築き、その上に榎(えのき)や松の木を植えたそうです。

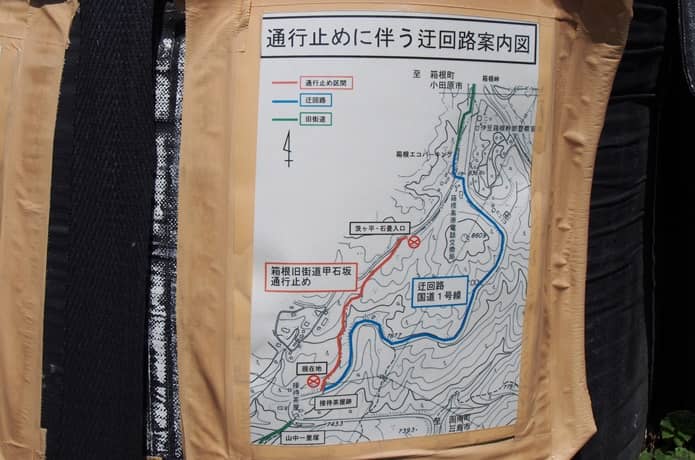

茨ケ平の石畳、甲石坂は通行止めでした

「峠茶屋」に到着。近くに公衆トイレもあります。

すぐ近くに、箱根旧街道の一部「茨ケ平(いばらがひら)の石畳」、「甲石坂(かぶといしさか)」に続く入口がありますが、2019年から通行止めとなっています。(2023年1月時点)

残念ですが、国道1号線を歩いて迂回します。

舗装された歩道を、ひたすら下っていきます。日差しがまぶしい!

しばらく下ると、通行止めになっている箱根旧街道の出入口がありました。

写真のように、土嚢でガッチリ封鎖されています。

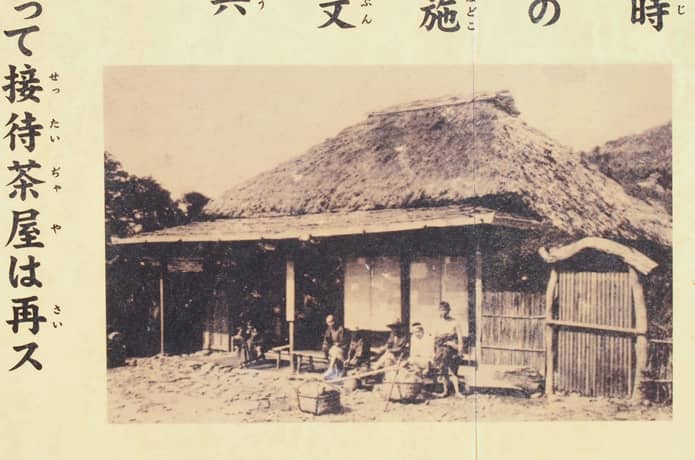

接待茶屋(バス停)

さらに下り坂を進むと、ようやく「接待茶屋」のバス停がみえました。

箱根旧街道は、バス停を通り過ぎた先にあります。

接待茶屋のはじまりは江戸時代中期。

「箱根山金剛院別当(はこねさん こんごういん べっとう)」が、箱根山を往来する人のために、食事、馬、焚火に必要な材料などを、無償で提供していたと伝えられています。

明治維新で一時は中断したものの、最終的には昭和4年(1970)まで続き、箱根を往来する人馬を支えていました。

接待茶屋~山中城跡

再び旧箱根旧街道へ。入口付近は砂利道が敷かれていますが、すぐ土の道になります。

足元をみると、標識を発見。「山中一里塚」は、旧街道の入口にあります。

ここから先は、写真上の道標の石柱がみられ、各所までの距離が記されています。

接待茶屋から三島宿までは二里二十一町、およそ10.1kmとまだ先は長いです。

箱根旧街道の石柱がありました。

街道入口付近には、小田原征伐の休息した際に、兜をこの石の上に置いたとされる「かぶと石(かぶと岩)」。中央部だけ空洞のある奇石、「明治天皇御少休跡」の石碑、「※徳川有徳(ゆうとく)公遺蹟(いせき)碑」がみられます。

少し歩くと分岐点にあたります。「施行平・三島市眺望地点」まで3分とかからないので、ぜひお立ち寄りを。

施行平・三島市眺望地点

そして富士山!

分岐点へ戻り、標識に従って「山中城址・三島宿」方面へ進みます。

石原坂

土の道から石畳へ。写真だと平坦にみえますが、なが~い下り坂です。

下りの途中にあった念仏岩。

「南無阿弥陀仏・宗閑寺」と刻まれています。

旅の行き倒れた人を宗閑寺で供養し、この碑を建立したものだそうです。

いまでは安全が第一前提の旅行も、昔は命がけだったんですね……。

波のように押し寄せてくる篠竹(しのだけ)。人の背丈よりあります。

傾斜はゆるやかですが、石畳は滑りやすいので慎重に下っていきます。

前日雨だったわけでもなく、当日もカラッとした晴天ですが、何回か足を滑らせました。

国道1号線がみえます。

道なりに進むと、再び分岐点に。赤い矢印の方を進みます。

写真だと分かりづらいですが、分岐点には必ず標識が立っているのでご安心ください!

大枯木坂

石畳の両脇に、整然と並ぶ杉並木。

杉並木を抜けました!

そのまま下ると……

民家の庭に出てきます。街道沿いに植えられた花々が、まるで歓迎してくれるようですね!

赤丸で囲んだところに、道しるべの標識が立っています。

赤矢印の方へ進み、国道1号線の横断歩道を渡ります。

横断歩道を渡った先にある標識です。そのまま国道1号線を沿うように、歩道を下ります。

歩道は整備されており、かなり歩きやすいです。東海バスの停留所「農場前」を通りすぎると、旧街道はすぐです。

願合寺地区の石畳

入口には標識が必ず立っています。

階段を下り、再び箱根旧街道へ。

「願合寺地区(がんごうじ)の石畳」と呼ばれています。

こちらの石畳は、昭和~平成にかけて復元・整備されたものです。

平らな石畳の道が続きます。

しばらく歩くと一般道路が現れ、石畳の道は途切れます。

願合寺地区の石畳の終点にある「雲助徳利の墓(くもすけとっくり)」。

雲助とは江戸時代に街道や宿場で、人や荷物の運搬をしていた人のこと。

この墓の雲助は、悪さを働く仲間を取り締まる一方で、困っている仲間を助け、街道筋の百姓たちから厚い信頼を寄せられていた人物だったそうです。

お墓を通り過ぎると、歩道橋がみえてきました。

木を中心に螺旋を描く階段。こんな歩道橋、みたことありません!

山中城跡

歩道橋で向かい側の道路に渡ると、「山中城址(やまなかじょうし)」の入口を発見!

山中城は、戦国時代に関東一帯を支配していた後北条氏が築いた山城です。東海道から外れますが、立ち寄ってみることにしました。

箱根関所跡に到着したのは、朝の9時。山中城址に着いたのは12時手前なので、およそ3時間で到着。

長いハイキングで疲れたら、宿に泊まって一休みするのもお勧め!

「楽天トラベル」で近隣の宿をさがす「Yahoo!トラベル」で近隣の宿をさがす

箱根関所(バス停)

↓

箱根駒形神社

↓

向坂、赤石坂、釜石坂、風越坂

↓(寄り道「道の駅 箱根峠」)

峠茶屋(箱根エコパーキング)

↓

接待茶屋バス停(国道1号線)

↓

山中一里塚

↓

願合寺地区(がんごうじ)の石畳

↓

山中城址後・山中城跡案内所