後北条氏が築いた「山中城」

JR三島駅からバスで約20分、神奈川県箱根町との県境手前にある「山中城跡」。

戦国時代、小田原(神奈川県)を本拠に関東一円を支配した戦国大名「後北条氏」によって築城されました。

北条氏といえば、2022年放送予定のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の制作が発表されましたね!

鎌倉幕府の執権「北条氏」と、山中城を築いた「後北条氏」。同じ氏族かと思いきや、じつは血縁関係はありません(諸説あり)。

「後北条氏」って?

「後北条氏」の祖は、伊勢宋瑞(いせ そうずい)。一般的に「北条早雲(ほうじょう そううん)」の名で知られていますが、実名ではありません。

早雲の出自については、史料は少なくその半生は不明。有力視されている説だと、早雲は備中(現在の岡山県西部)の伊勢氏の出で、将軍に仕え、室町幕府の命で駿河(現在の静岡県中部)へ下ったと考えられています。

長くなるため割愛しますが、紆余曲折を経て早雲は伊豆(現在の静岡県伊豆半島)、相模(現在の神奈川県)を支配する大名となります。

関東を支配するにあたり、地元民に馴染みのない伊勢よりも、鎌倉執権時代に大きな影響力をもった「北条」を名乗った方が、武将や領民も従いやすくなるだろう……という戦略の一種だったのではないか?と考えられています。

そのため「鎌倉時代の北条氏」と区別するために、 北条早雲を祖とする「戦国時代の北条氏」を後北条氏と呼び分けるようになりました。

半日で滅んだ「山中城」

「後北条氏」の歴代当主は5人。山中城は文武両道の名将で知られる、3代当主・北条氏康(ほうじょう うじやす)によって永禄年間(1558~1570)に築かれました。

駿河の今川氏、甲斐の武田氏の国境と接しており、西の防衛線としてかなり重要視された城塞だったと考えられています。

天正17年(1589)に豊臣秀吉の小田原攻めがはじめると、山中城の増築・改修が行われました。

しかし未完成のまま、翌年3月29日に豊臣軍の攻撃を受け落城。このとき約4千人の北条勢に対し、豊臣軍はおよそ4万人。山中城は、わずか半日で落城したと伝えられています。

山中城跡を散策しよう!

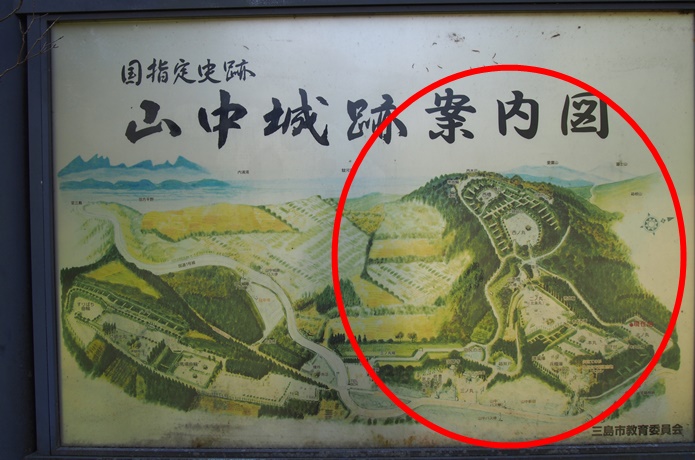

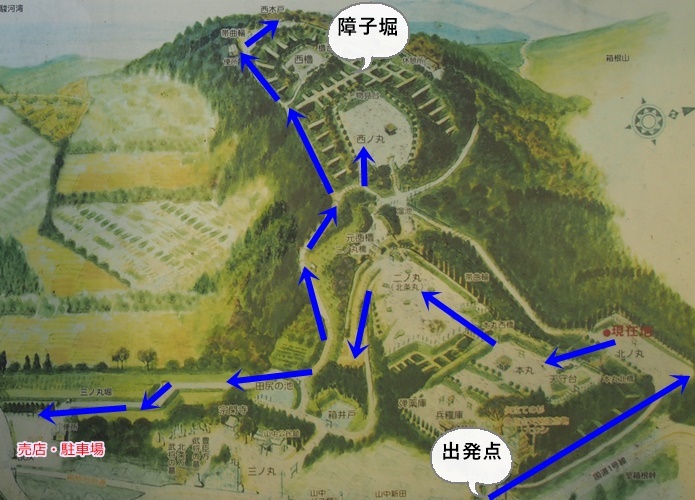

山中城跡はかなり広いです。すべてを見て回ると、2時間ほどかかります。

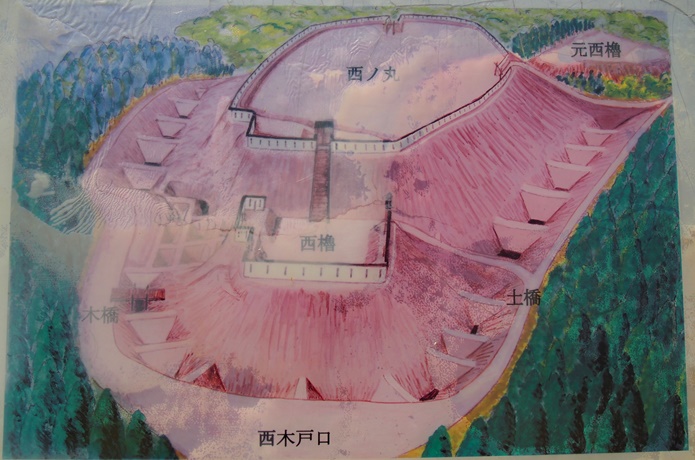

この記事では、赤丸で囲んだ「障子堀・畝堀探訪エリア」を中心に、山中城跡をご紹介!

所要時間は60~90分ほど。

堀や土塁がよい状態で残されているほか、山の尾根を区切る※曲輪(くるわ)や、堀にかかる架橋など、箱根山の地形を巧みに利用した山城の作り方を知ることができます。

※曲輪…城内につくられた、ひとつの区画のこと。本丸、二の丸、三の丸というように「〇丸」とも呼ぶ。

国道1号線沿いに入口があります(何か所かあり)。こちらは駐車場から少し離れた場所にある入口です。

鳥居をくぐり、いざ山中城跡へ!

こちらは山中城の本丸守護神として祀られた「諏訪・駒形神社」です。

御祭神は、建御名方命(たけみなかたのみこと)、日本武尊(やまとたけるのみこと)。

お堀に沿って整備された遊歩道を進むと…

北の丸に着きます。

北の丸から、堀にかかる架橋を渡ると、山中城の本丸に出ます。

山中城の堀には土橋が多く構築され、重要な曲輪には木製の橋が架けられていたようです。

木製の橋は土橋よりも簡単に破壊できるため、戦況に応じて橋を破壊し、敵兵の侵入を防ぐ狙いがあったのかもしれません。

こちらが本丸。想像よりも狭いです。日陰がないため、夏は日差し対策をお忘れなく!

辺り一面が芝生で覆われています。

本丸堀にかかる架橋を渡り、二ノ丸へ。

橋の下には、畝堀(うねぼり)がありました。

畝とは、畑で野菜を育てる時に、間隔をあけて細長く直線状に盛った土のことで、畝堀はそのお堀バージョン。

二ノ丸は、東西に延びる尾根を切り開いて築かれた曲輪です。

北側に塀が掘られ、南側に向かってかなり傾斜しています(歩くのが少し大変なくらい)。

二ノ丸から本丸へ向かった敵兵も、きっとこの傾斜には驚いたことだと思います。

本丸が狭いため、二ノ丸はその機能を分担する役目があったのではないか、とも考えられています。

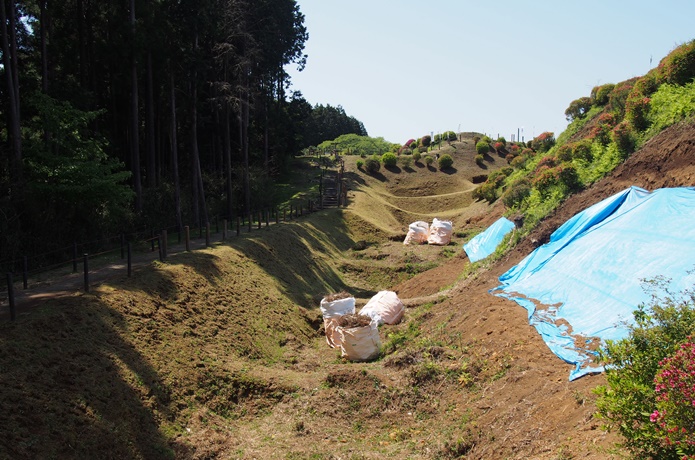

こちらは西ノ丸の畝堀(うねぼり)。

令和元年の台風19号の影響で、城の遺構を保護するための土が流れ出してしまい、現在修復作業中のようでした。(取材日は2021年5月)。

山中城本来の土塁や堀に、大きな被害はなかったそうです。

畝堀に沿うように遊歩道を進んでいくと、

山中城名物「障子堀(しょうじぼり)」が現れます。堀が障子のようにみえるため、その名が付きました。

現在は保護のために芝生が敷かれていますが、当時は※ローム層むき出しの堀で壁面がすべりやすく、落ちてしまうと容易に這い上がれない蟻地獄のような堀だったと思われます。

天気がいい日は、富士山とのツーショットも!

また4月下旬~5月上旬にかけてツツジが見ごろを迎え、障子堀が華やかな雰囲気に。

畝堀と障子堀が、西の丸と西櫓をぐるりと囲んでいます。

こちらは西方防備の拠点である、西ノ丸。奥にある高台が物見台で、先ほどの障子堀を上から見下ろすことができます。

写真だと分かりづらいですが、曲輪全体がやや東に傾斜しています。

物見台から見下ろす障子堀。さきほど歩いていたのが、障子堀を越えた先です。

お菓子のワッフルのような見た目が話題を呼び、名物「障子堀ワッフル」が誕生。山中城跡の駐車場に隣接する、「山中城跡案内所・売店」で購入できます。

こちらは三ノ丸の堀です。

城内の堀は自然地形を加工し、城の縄張りに従って掘り割ったり、畝を掘り残したりしました。

しかし三ノ丸の堀は自然の谷を利用して、中央に縦の畝を設けて二重の堀としています。その中央の畝を境に、東側の堀は「水路」として利用したようです。

山城の生命線ともいうべき、田尻の池(たじりのいけ)。この池の西側には馬舎があったとされており、馬の飲料水などに用いられたのではないかと推察されています。

この池からあふれた水は、三ノ丸の堀に流れ出ていたようです。

三ノ丸の堀沿いをルいていくと、国道1号線の車道に出ます。道路を挟んだ向かい側には、売店と駐車場、そして箱根旧街道があります。

お城散策は以上です!

山中城跡グルメ「寒ざらし団子」

駐車場に隣接する「山中城跡案内所・売店」では、軽食や食事を提供しています。先ほど紹介した「障子堀ワッフル」も、こちらで購入でいきますよ。

オススメは名物の「寒(かん)ざらし団子」。寒とついていますが、アツアツで表面はサクっと揚げ物ような感じで、中はモッチリのお団子。

上新粉を冬の寒気にさらして作ったことが、名前の由来となっています。

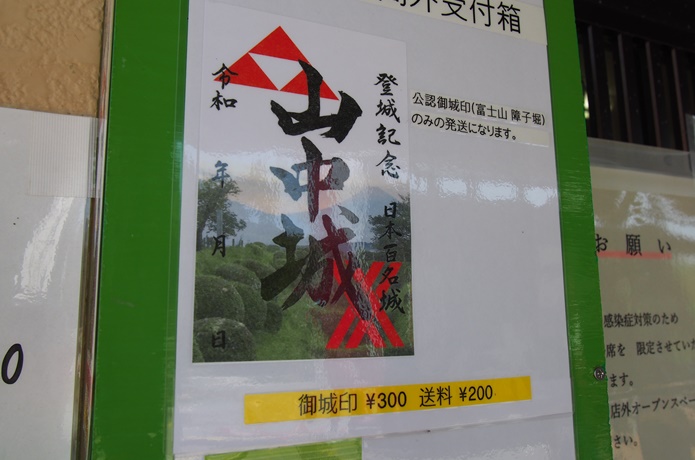

山中城の御城印

日本百名城の一つ、山中城公認の「御城印」も売店で購入できます。1枚300円です。

※定休日は月曜日、年末年始

※悪天候時などは臨時休業あり

江戸の旅路「箱根旧街道」

山中城跡案内所・売店の裏手には、箱根旧街道の石畳が続いています。箱根旧街道は、江戸時代に整備された※東海道の一部です。

※東海道…江戸と京都を結ぶ幹線道路で、街道には53の宿駅を設けられたことから、いわゆる東海道五十三次ともいう。

街道の距離は約500km。江戸時代の人々は、2週間ほどかけて旅をしたといわれてます。

箱根旧街道は、東海道の三島宿(静岡)~小田原(神奈川)を結ぶ坂道のことで、東海道の難所として知られていました。

帰りは山中城跡から箱根旧街道を通り、三島駅の方まで歩いてみるのもオススメです(2時間半ほどかかります)。

箱根旧街道は、実際に歩くことがきます。ぜひ下の記事をご覧ください!

山中城址へのアクセス

アクセス

JR三島駅より東海バス「元箱根方面行き」に乗車し約25分、「山中城跡」下車徒歩約3分

駐車場(3か所)

・山中城跡案内所・売店前

・山中城城跡案内所・売店の道を挟んだ向かい側の駐車場

・山中城入口から坂を少し下ったところに、大型バス等も駐車可能な大駐車場あり

いずれも無料。営業時間は9:00~17:00まで。